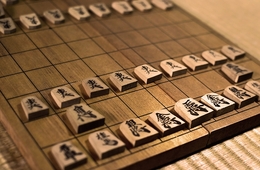

立ち会った瞬間に気付く能力を養うこと

金澤敏明二段は所謂ところの「遊び駒」を持っている場面を作らないのが一つ強さの要因に考えられるだろう。

これは明らかに意図して計算してそうしているに違いはない。

対局者とてそう簡単に金澤敏明二段の思うがままに打たせてくれるわけもなく、四苦八苦ありながらの鬩ぎ合いの中で、中盤〜終盤にかけて、少しづつ少しづつなのである。

真似しようにも我々素人が草将棋で再現できるわけもなく、先の「遊び駒を有効にしなさい」という教訓は「灯台下暗し、はっと我に返り足元を見れば意外なところで気づくこともある」というニュアンスのこと。

つまりは読みの甘さを露呈する格好となっているのだ。

それなら、その読み抜け、拾い落とすことを無くしていくにはどのようなことを念頭に置けば良いのか。

金澤敏明二段はある日、先読み的中度を語ったことがある。

将棋の上達に欠かせないと自負していることは、先読みしたことが当たっていたか外れたかを勝敗をつけて理由もつけて、把握、記憶して積み重ねていくこと。

言い換えるなら統計データのことだろうか。

簡単なことに聞こえるが一度の対局の中にこの要素が数えきれないほどあるかと思うと常人の頭脳では収納しきれないのではないかと思ったものだ。

本題であるが、遊び駒を有効に使えそうな陣形を沢山観ておくということも重要だ。

アイデアを持つことも重要だが、この話で重要なことは、その場面に立ち会った瞬間に気付ける能力が必要なのだ。

関連ページ

- 先読みの極意

- 金澤敏明二段の先読みの極意を考える

- 先読み的中度と遊び駒

- 先読み的中度と遊び駒を深く考えてみた

- ならば▲5五歩に△6四金は有か無か?

- 金澤敏明二段と澤村明則初段の対局を分析

- 金澤敏明二段の二手すき

- 金澤敏明二段の二手すきを分析

- 先読みについて〔金澤敏明氏と金井管史氏のセミナーより〕

- 先読みの考え方について

- 金澤敏明氏が語る成熟とは?

- 分かりやすい比喩表現で先読みの考え方を解説してくれた。

- コンピューターよりも人間が優れているところ

- 先読みの先を読む極意をセミナーから学ぶ

- 金澤敏明氏が語る一局の流れと緩急について

- 「将棋を点で捉えない」とはどういうことか?

- 点と点を繋ぐ「流れ」であること

- 「将棋を点で捉えない」とはどういうことか?に続く